《中国法学》10年TOP100 排名:74,被引频次:154次,下载量:4654次(相关数据的统计时间为2020年4月)

本文发表于《中国法学》2010年第4期,因篇幅限制,注释省略。作者身份信息为发文时信息。

杨代雄:华东政法大学教授、法学博士

内容提要 使用他人名义实施法律行为可以分为三种类型,即使用未特定化的他人名义实施法律行为、借用他人名义实施法律行为以及冒用他人名义实施法律行为。认定使用他人名义实施法律行为的效果时,应当综合考量相对人的意愿、名义载体的意愿、相对人是否善意以及名义载体是否有重大过错等因素,这四个因素构成法律效果的判定基准体系。

关键词 冒用他人名义 借用他人名义 冒名行为 代理 法律行为

传统法律行为理论的经验基础是:当事人自己实施法律行为或代理人以被代理人的名义实施法律行为。就前者而言,法律行为主体的“名”与“实”是直接对应的;就后者而言,借助于代理人的媒介,法律行为主体的“名”与“实”也是同一的,名义载体在民法上就是行为主体,法律行为体现了其自由意志。然而,在现实生活中,法律行为主体的“名”与“实”并非都具备同一性。在某些情形中,名义载体并未授权他人作为其代理人实施法律行为,但该他人却使用其名义实施法律行为,此时,名义上的法律行为主体未必皆可认定为真实的法律行为主体。对于此类法律行为的效果,司法实务上缺乏清晰、合理的判定基准,裁判结果多有分歧。因此,需要在学理上对该问题予以深入探究,对其形成一般认识并获取若干基本观点,供司法实务及立法设计之参考。

一、使用他人名义实施法律行为的类型

在实践中,使用他人名义实施法律行为有诸多表现形态,为了对其形成一般认识需要在理论上将其归纳为若干类型。在类型化之前有必要辨析“使用他人名义实施法律行为”与“以他人名义实施法律行为”。德国民法学者一般将前者称为“Handeln unter fremdem Namen”,把后者称为“Handeln in fremdemNamen”。二者虽然仅一字之差,但却被赋予不同的内涵。“以他人名义实施法律行为”这一表述来源于代理制度,它是代理的构成要件之一。《德国民法典》第164条第1款明确要求代理人必须以被代理人的名义(im Namen des Vertretenen)作出意思表示。《瑞士债法典》第32条、《荷兰民法典》第3编第60条以及我国《民法通则》第63条也有类似的要求。这种要求的目的,在于公开代理关系,使代理人的意思表示产生的效果可以正当地归属于被代理人而不是归属于其自身,从另一方面看,也可以正当地使被代理人而不是代理人成为相对人的交易伙伴,因为相对人知道代理人是为被代理人作出意思表示。代理关系公开性之要求原则上排除了间接(隐名)代理,使得仅以自己名义实施的法律行为原则上不能对他人发生效力。从这个意义上说,“以他人名义实施法律行为”这一要件的主要功能是区分直接代理与间接代理。

一般而言,“以他人名义实施法律行为”意味着行为实施者在行为过程中以文字、言语或其他方式向相对人表明其自身并非名义载体而只是名义载体的代理人。如果以这种常态的代理为参照物,可以把“使用他人名义实施法律行为”界定为:某人在行为过程中未以文字、言语或其他方式向相对人表明自己并非名义载体。不过,这种意义上的“使用他人名义实施法律行为”实际上把某些以他人名义实施的法律行为(代理行为)包括进来。在某些情形中,代理人仅仅对外标示被代理人的名字而没有在身份上区分自己与被代理人,比如仅仅在合同文本上签署被代理人的名字。这种非常态的代理行为无疑也属于“以他人名义实施法律行为”,日本民法学者山本敬三称之为署名代理。由此可见,以常态的代理为参照物来界定“使用他人名义实施法律行为”是不够精确的。为使其与“以他人名义实施法律行为”的界限更加清晰,应当给其增加一个特性:行为实施者努力使自己表现为名义载体本身,即刻意混淆自己与名义载体之身份,以实现自己的某种利益。这样,就可以最大限度地把“使用他人名义实施法律行为”与“以他人名义实施法律行为”区分开,并在此前提下构建“使用他人名义实施法律行为”的类型。

实践中具备上述特性的“使用他人名义实施法律行为”大体上可以归纳为如下三种类型:

其一,使用未特定化的他人名义实施法律行为。有时,“他人名义”是某个大众化的名字,如张华、王明,甚至是某个纯粹虚构出来的名字。行为实施者在使用该名字时无意于将其与某个特定的人联系起来,他只是不想显露自己的真实名字而已。比较典型的是某人到医院做整容手术,为了避免被人知道其做过整容,当时使用了一个虚假的名字,后来整容失败,发生纠纷,医院否认与其存在医疗关系。有些民法学者将这种情形视为与“使用他人名义实施法律行为”相并列的案型,比如梅迪库斯、迪特尔·基森。但更多的民法学者将其视为“使用他人名义实施法律行为”的一种。严格地说,这种案型与其他情形中的“使用他人名义实施法律行为”有所不同,但考虑到它们面临一些共同的问题,将其统称为“使用他人名义实施法律行为”也未尝不可,只不过这种情形中的“他人”是未特定化的他人。

其二,借用他人名义实施法律行为,可以简称为“借名行为”。这种情形在实践中更为常见。我国建筑业经常发生的借用他人名义承包建设工程案件就是如此。实际施工人甲没有建筑施工资质,借用有资质的乙建筑公司名义与丙公司订立建设工程施工合同,在合同履行过程中发生纠纷,涉及合同的效力问题。另一种比较常见的情形是借用他人名义从事居间活动。如甲房地产中介公司与乙房地产经纪事务所订立协议,约定甲公司允许乙事务所使用其名称及备案合同文本,某日,乙事务所用甲公司的名义与丙订立房地产中介合同,丙让中介人转交一部分购房款,后来因房屋买卖合同解除,丙要求甲公司返还其已经收取但尚未转交给出卖人的购房款,甲公司称其并未与丙订立中介合同,拒绝返还。借用他人名义购买具有福利因素的房屋也属于借名行为。

其三,冒用他人名义实施法律行为,可以简称为“冒名行为”。近年来我国房地产业屡见不鲜的假按揭纠纷有不少就属于冒名行为。比如在“北京盛鑫嘉园假按揭案”中,盛鑫公司利用此前向工行办理按揭贷款手续(也是假按揭)时存留的员工、前员工或其亲属的个人资料,通过伪造个人签名的方式与建行北京市城建支行签署了38人、62套房产的《个人购房贷款合同》及抵押合同,从银行套取3200多万元贷款,直到数年后由于该公司中断还贷,被冒用人才得知此事。另一种比较常见的冒名行为是冒用财产所有权人的名义处分该财产。如孟某购买了一栋468平方米的房屋,用于经营洗浴中心,为了向有关部门申请用水指标及治安许可证,孟某将房产证、工商营业执照、环保许可证等各种证件交给了亲戚任某,委托任某去办理,任某后来找到王某冒充孟某,以孟某名义持上述证件与某典当行签订了抵押、借款合同,借款金额50万元,该笔贷款被任某与王某挥霍。被冒用的名义一般是个人姓名或企业名称,但有时也可能是某种与姓名具有同等的身份识别能力的符号。比如,某温泉洗浴中心给每位顾客发放一个手牌,牌上有编号,顾客的所有消费都凭手牌结算,顾客甲的手牌被顾客乙捡到并据此消费了300多元,乙称自己从未有此项消费并拒绝付款。

二、使用他人名义实施法律行为效果的判定基准

以上三类使用他人名义实施的法律行为在民法上究竟产生何种效果?民法学理上对此见解不一,尚未形成清晰的理论架构。笔者在下文将对相关的学说予以梳理,总结出要点并加以分析、评价,最终提出判定此类法律行为效果的若干基准。德国民法学对于此类法律行为关注较多,其民法总论教科书和其他关于法律行为的著作大都对此有专门论述。比较有代表性的是吕特斯、拉伦茨、海尔穆特·科勒、帕夫洛夫斯基、梅迪库斯、弗卢梅等学者。

吕特斯认为,使用他人名义实施法律行为的效果主要取决于相对人的意愿。如果相对人看重的是行为实施者自身的属性,名义对他而言无关紧要且不会使他陷入身份错觉,那么法律行为效果归属于行为实施者。比较典型的例子,如使用他人的名义在宾馆住宿,使用虚构的或大众化的名字实施法律行为,使用他人名义参与有奖征文等。如果相对人只愿意与名义载体缔约,那么法律行为不能在行为实施者与相对人之间生效,由于行为实施者欠缺代理权,所以也不应该直接由名义载体承受法律行为之效果,此时应该准用《德国民法典》关于无权代理之规定,名义载体可以依据《德国民法典》第177条选择是否对该法律行为予以追认;若追认,则法律行为在名义载体与相对人之间发生效力,否则,由行为实施者按照《德国民法典》第179条之规定承担责任。比较典型的例子是16岁的M冒用其父亲V的名义在网上订购了一台CD,在电子订单上填写了M的出生日期,网络销售商显然只愿意与具备行为能力的M缔约,尽管在其他情形中他并不看重顾客的身份。实际上,吕特斯的理论也考虑了名义载体的意愿,即名义载体事后是否愿意追认法律行为。

按照拉伦茨的见解,在以下几种情形中应当以名义载体为法律行为主体:其一,行为实施者主观上想为名义载体实施法律行为,相对人也想与名义载体缔结法律行为,而且名义载体授予行为实施者代理权或者追认了该法律行为;其二,行为实施者主观上想为自己实施法律行为,但他知道相对人只愿意与名义载体缔结法律行为,那么应以名义载体为法律行为主体,名义载体可以选择是否追认该法律行为;其三,书面形式的法律行为应当以署名为准,即把名义载体认定为法律行为主体,并由其决定是否追认该法律行为。拉伦茨认为,在以下两种情形中应当或者可以以行为实施者为法律行为主体:其一,行为实施者当场作出意思表示,相对人并非只愿意与名义载体缔结法律行为,应当以行为实施者为法律行为主体;其二,行为实施者经常使用他人名义实施法律行为,该他人的名字就相当于行为实施者自己的名字,可以以行为实施者为法律行为主体。实际上,拉伦茨所说的应以名义载体为行为主体的第一种情形属于“以他人名义实施法律行为”,因为行为实施者并未为了自己的利益刻意混淆自己与名义载体的身份,其行为仍然属于一种代理。其他几种情形属于“使用他人名义实施法律行为”,对于其法律效果的判定,拉伦茨考虑的因素除了相对人的意愿与名义载体的意愿之外,还包括法律行为实施的方式,特殊情况下还考虑行为实施者的习惯,即其是否经常以他人名义实施法律行为。

对于使用他人名义实施法律行为的效果判定,海尔穆特·科勒认为,如果名义对于相对人而言并无个性化特征(Individualisierungsmerkmal),也就是说,他并不在乎交易伙伴是谁,而且行为实施者主观上想为自己缔结法律行为,那么法律行为在行为实施者与相对人之间成立;如果情况表明相对人想与名义载体本人缔结法律行为,则类推适用《德国民法典》第177条以下各条关于无权代理的规定,即由名义载体决定是否追认该法律行为,如果不追认,则由相对人选择要求行为实施者履行法律行为所创设的义务或承担损害赔偿责任。与其他学者不同,科勒除了考虑相对人的意愿与名义载体的意愿之外,还考虑行为实施者的意愿,即其究竟是想为自己还是想为名义载体缔结法律行为。

在这个问题上,梅迪库斯只考虑一个因素,即名义载体的意愿。他认为,如果名义载体同意他人冒用(实际上是借用)自己的名义,则他应当直接承担该法律行为的效果;如果名义载体没有同意他人冒用自己的名义,则由名义载体决定是否追认该法律行为。在第一种情形中,起决定作用的是名义载体事前的意志;而在第二种情形中,起决定作用的是名义载体事后的意志。

帕夫洛夫斯基与弗卢梅是从代理的视角探讨使用他人名义实施法律行为的效果问题的。帕夫洛夫斯基区分了五种情形:其一,就书面法律行为而言,代理人究竟是仅签署被代理人的名字还是同时载明其代理人身份,是无关紧要的;其二,如果合同因欠缺代理权而不能在名义载体与相对人之间成立,那么行为实施者究竟是仅签署被代理人的名字还是同时载明其代理人身份,对其责任的承担也是无关紧要的(都是依照《德国民法典》第179条处理——笔者注);其三,如果某人用假名签订合同,或者使用一个对相对人并无重要意义的他人名字签订合同,则该合同只能约束行为实施者自身;其四,使用他人名义签订合同,因为行为实施者觉得如果相对人把他当作交易伙伴而不仅仅是代理人就会缔约,否则就不会缔约,因为相对人看重的是行为实施者的个人属性,而行为实施者也知道这一点,比如订立租赁合同、合伙合同,那么合同应当在行为实施者与相对人之间成立;其五,使用他人名义签订合同,因为行为实施者觉得相对人想跟名义载体而不是他缔约,但他却想借此行使合同权利,其使用他人名义这一事实表明其具有为他人缔约的意愿,对此,应当按照无权代理规则处理。显然,帕夫洛夫斯基把使用他人名义实施法律行为视为代理(第一、二种情形)或者视为代理现象的延伸(第四、五种情形)。

弗卢梅走得更远,他认为在概念上没有必要区分“使用他人名义实施法律行为”与“以他人名义实施法律行为”,因为代理法要求代理人“以他人名义实施法律行为”仅仅意味着从代理人的表示中可以看出,法律行为应该属于被代理人,如果代理人直接签署被代理人的名字或者以其他方式冒充被代理人,则与“以他人名义实施法律行为”同样具有上述意义。在弗卢梅看来,所谓“使用他人名义实施法律行为”,要么认定为行为实施者以自己的名义实施法律行为,要么认定为其以他人名义实施法律行为。对此,应当通过意思表示解释予以确定,该解释仅仅取决于:相对人作为一个理智的人是如何理解该意思表示的。如果依据行为的内容,相对人并不看重与谁缔结法律行为,那么该法律行为应当认定为行为实施者自己的行为,反之,如果依据交易的类型,法律行为当事人的人身属性是重要的,比如创设持续性债务关系(Dauerschuldverhaltnis)的法律行为,那么,通过解释加以确定的行为的意义通常是:该法律行为应当归属于名义载体。此时,“使用他人名义”就是“以他人名义”。如果行为实施者没有代理权,其责任的承担并不取决于其究竟是以自己的名义还是以他人的名义实施法律行为,其要么是因为将自身视为法律行为的主体而承担责任,要么依据《德国民法典》第179条作为无权代理人承担责任。

弗卢梅的观点存在值得商榷之处。他的论述是结果取向的:凡是依价值评判应当归属于名义载体的法律行为就是“以他人名义实施法律行为”,凡是依价值评判应当归属于行为实施者自身的法律行为就是“以自己名义实施法律行为”,即便其使用了他人的名义。这实际上导致“以自己名义”和“以他人名义”这样的表述偏离了其本来的意义,不再是一个具有辨识功能的概念,据此,“以自己名义”既可以包括用自己名义实施法律行为,也可以包括用他人名义实施法律行为,“以他人名义”实施法律行为的人(代理人)可能毫无代理的意思,在主观上并未把自己当作一个代理人,哪怕是无权代理人。事实上,“以自己名义实施法律行为”和“以他人名义实施法律行为”并不能涵盖法律行为实施方式的全部,某些情形难以纳入这两个概念,只能表述为“使用他人名义实施法律行为”,尽管在效果认定上其可能与前两种情形有相似之处。

纵观前述诸学说,可以发现有两个因素是学者们普遍注重的,即相对人的意愿与名义载体的意愿,这两个因素在很大程度上决定了使用他人名义实施法律行为的效果。而在其他因素上学者们并未达成共识,拉伦茨认为应当考虑行为实施的方式以及行为实施者的习惯,海尔穆特·科勒与帕夫洛夫斯基认为应当考虑行为实施者的意愿。笔者认为,行为实施者的意愿是区分“使用他人名义实施法律行为”与“以他人名义实施法律行为”的标准:如果其主观上想为名义载体实施法律行为,就属于“以他人名义实施法律行为”,即代理;反之,如果其主观上想为自己实施法律行为,则属于“使用他人名义实施法律行为”。一旦依据该标准将某人的行为定性为“使用他人名义实施法律行为”,那么在认定该法律行为的效果时,其主观意愿就没什么意义了,不能再作为法律效果的判定基准。行为实施者的习惯,即其经常使用他人名义实施法律行为,也不能作为法律行为效果的判定基准,因为相对人未必知道此种情况,假如不知情即令其接受行为实施者为法律行为的主体,与之发生权利义务关系,则不合情理。只有在行为实施者经常使用他人名义与同一个相对人实施法律行为的情况下,才能考虑将其本身认定为法律行为主体,承受权利义务关系;但此时起决定作用的实际上也是相对人的意愿,因为相对人既然已经多次与该行为实施者完成交易,表明其很可能已经认可了该行为实施者的个人属性,愿意与具备此种属性的人缔结法律行为。行为实施的方式也不是使用他人名义实施法律行为效果的判定基准。当事人究竟是面对面进行交易还是远程交易,归根结底也只是认定相对人意愿时可资参考的因素。具言之,如果是面对面的交易,相对人就有机会观察、了解行为实施者,所以可能对其产生信任,愿意与其本人缔结法律行为,当然也可能仍然只认可久仰其名的名义载体的资信或技能;如果是远程交易,相对人通常没有这样的机会,所以要么不在乎对方当事人是谁,要么只愿意与其有所了解的名义载体缔结法律行为。由此可见,行为实施方式只是外在表象,其所体现的相对人的意愿才是起决定作用的因素。

笔者认为,除了相对人的意愿、名义载体的意愿这两个因素之外,在认定使用他人名义实施法律行为的效果时,还应当考虑如下因素:相对人是否善意,即其是否知道或应当知道行为实施者与名义载体并非同一个人;名义载体是否有重大过错,即其是否知道其名义被他人使用。这四个因素构成使用他人名义实施法律行为效果的判定基准体系。名义载体的意愿与相对人的意愿作为判定基准,其伦理基础为意思自治原则。法律行为是民事主体实现意思自治的途径,民事主体借此能够自由地与他人建立各种权利义务关系,从而在社会生活场域中处理自己的私人事务。法律行为效力的发生首先要求当事人之间存在自由且互相契合的意思表示,唯有如此,该法律行为才是当事人的自我立法(Selbstgesetzge-bung)。就使用他人名义实施法律行为而言,法律行为能否在名义载体与相对人之间成立并生效,首先当然取决于该“双方当事人”的意愿。如果名义载体愿意与相对人缔结法律行为,而相对人也有此意,则法律行为在双方之间成立并生效。此处所谓“名义载体的意愿”指的是名义载体事后的意愿,即在其知道名义被他人使用后是否愿意对法律行为予以追认。如果其事前就有与相对人缔结法律行为的意愿,那就等于授权行为实施者与相对人交易,从而成立代理关系,不属于此处所探讨的使用他人名义实施法律行为。如果名义载体事后无此意愿,只是相对人单方面有此意愿,那就需要在意思自治原则的框架之外寻求法律行为的效力基础。在现代民法理论中,决定法律行为效果的除了意思自治原则以外,还有另外两项重要的原则,即信赖保护原则与公平原则。在使用他人名义实施法律行为的情形中,这两项原则的适用需要考察相对人与名义载体是否善意或有过错。如果相对人当时不知道且不应知道行为实施者与名义载体并非同一个人,那么,法律行为在名义载体与相对人之间成立并生效,因为相对人对使用该名义作出的意思表示产生了值得保护的信赖。如果名义载体明知行为实施者使用其名义实施法律行为而未阻止,那么法律行为也应当在名义载体与相对人之间成立并生效(除非相对人当时也是明知行为实施者与名义载体并非同一个人),因为相对人以为是名义载体向其作出意思表示,而名义载体对该观念的形成有重大过错,理应对此负责,受该意思表示的约束。

如果需要确定使用他人名义实施法律行为效果诸判定基准的位阶,那么名义载体的意愿与相对人的意愿就是第一位的,相对人是否善意应该排在第二位,而名义载体是否有重大过错则是第三位的,因为它需要与较多的其他因素相结合才能决定法律行为的效果,这表明它本身是一个比较弱的标准。

三、各种使用他人名义实施法律行为的效果分析

运用以上所提出的判定基准体系,可以对各种类型的使用他人名义实施法律行为的效果进行分析。

(一)使用未特定化的他人名义实施法律行为的效果

就使用未特定化的他人名义实施法律行为而言,所谓的名义载体并非某一个特定的人,所以不存在名义载体的意愿,只需要考察相对人的意愿即可。相对人通常不会对行为实施者所使用的名义产生特殊的信赖,因为该名义一般不能让相对人联想到某一个他所知悉的人,有时甚至一看就知道是虚构出来的名字,该名义也并未伴随着一些特殊的身份信息。由此可以断定,相对人并非只愿意与所谓的名义载体缔结法律行为,而是根本就不在乎交易伙伴是谁,他只在乎谁事实上向他作出意思表示,所以,法律行为应该在行为实施者与相对人之间成立并生效。在前述“匿名整容案”中,医院与匿名患者之间已经成立有效的医疗合同关系,医院必须据此承担相应的责任。

(二)借名行为的效果

与使用未特定化的他人名义实施法律行为相比,借名行为的情况要复杂一些,需要综合运用四个基准判定其法律效果。首先考虑的是相对人的意愿,它可以区分为如下两种情形:

1. 相对人只愿意与名义载体缔结法律行为

在大多数情况下,相对人只愿意与名义载体缔结法律行为。行为实施者之所以借用他人名义,通常是因为名义载体具备某种资质(如建筑施工企业资质、中介机构资质)或特殊的身份(比如可以享受某种福利待遇的人)。就名义载体的意愿而言,名义载体将其名义借给他人使用,并不意味着他愿意与相对人缔结法律行为,他当时只是想给行为实施者提供某种便利而已,他相信行为实施者能够自己履行所缔结的法律行为,不会给他带来什么麻烦。有时,这种做法甚至已经成为某个行业内部的潜规则。也就是说,名义载体事前并无与相对人缔结法律行为的意愿,但他事后可能有此意愿。

如果名义载体事后追认使用其名义与相对人缔结的法律行为,那么该法律行为应当认定为在名义载体与相对人之间成立并生效。在实践中,借用他人名义购买具有福利因素的房屋(如单位集资房、经济适用房)有时会发生纠纷,名义载体后来发现房屋大幅升值,想自己保有房屋,行为实施者称该房屋是自己实际购买的。在此种情形中,应当把名义载体认定为合同的主体,名义载体事后反悔,表明其具有与相对人缔结合同的意愿。对于借用他人名义订立建设工程施工合同案件,按照2004年12月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第1条第2项的规定,应当依照《合同法》第52条第5项之规定认定此类合同无效。《合同法》第52条第5项的内容是“违反强行法的合同无效”,显然,对于借用有资质的建筑施工企业名义订立建设工程施工合同,最高人民法院是把实际施工人认定为合同主体,同时以该主体不具备建筑施工企业资质、违反相关的强行法规定为由,认定该合同无效。该司法解释未考虑名义载体的意愿,是一个缺陷。如果有资质的建筑施工企业事后承认施工合同,应该将其视为合同主体,由于该企业有资质,未违反相关的强行法规定,所以合同有效。

问题是,如果名义载体具备某种特殊的身份或资质,而他事后又对行为实施者与相对人缔结的法律行为予以追认,但相对人此时却不想与其缔结法律行为,相对人可否以受欺诈为由主张撤销法律行为?比如建设工程发包人发现实际施工人与名义承包人不是同一人,想另找一个承包人。就名义载体与相对人之间的关系而言,相对人曾经作出指向名义载体的意思表示,名义载体事后表示愿意与之缔约,二者之间成立法律行为。作为法律行为一方当事人的名义载体虽未直接实施欺诈行为,但他允许行为实施者使用他的名义,而且可能还提供了一些表征其身份的材料,对行为实施者的欺诈行为起了协助作用,可以认定为参与实施了欺诈行为,相对人可以以受欺诈为由撤销法律行为。即便不能认定名义载体构成欺诈,由于作为第三人的行为实施者实施了欺诈,而名义载体对此是知情的,按照通说,此时相对人具有撤销权。

实际上,在名义载体事后对法律行为表示追认之前,相对人也应该有权撤销其意思表示。按照我国《合同法》第18、19条的规定,要约原则上是可以撤销的,除非要约人确定了承诺期限或以其他方式明示要约不可撤销,或者受要约人有理由认为要约是不可撤销的并为履行合同作了准备工作。据此,如果相对人此前作出的指向名义载体的意思表示是要约,在名义载体追认之前,相对人可以撤销该要约,因为该要约尚未被有效地承诺——尽管行为实施者曾经使用名义载体的名义作出承诺,但该承诺处于效力待定状态,只有经过追认才发生效力。如果相对人的意思表示不是要约而是承诺,由于与之相对应的要约尚未发生效力,所以相对人的承诺不能发生法律行为生效之后的拘束力,在法价值层面上,其应当与尚未被承诺的要约同等对待,即可以撤销。一般而言,相对人撤销其意思表示不会给名义载体造成损害,名义载体本来无意与相对人缔结法律行为,自然不会对相对人的意思表示(无论是要约还是承诺)产生值得保护的信赖。

如果名义载体事后没有对法律行为予以追认,而相对人却表示只愿意与名义载体缔结法律行为,该如何处理?对此,应当区分两种情况:(1)如果相对人不知道行为实施者是借用他人名义,那么名义载体应作为法律行为主体承受相应的法律效果,因为他明知行为实施者在使用他的名义,对于这项名实不符的法律行为的发生具有重大过错。我国法院在实践中对于这类案件大都是这么处理的。在前述“借用他人名义从事房地产中介案”中,上海市静安区人民法院把出借名义的房地产中介公司认定为居间合同的主体,承担相应的民事责任。(2)如果相对人知道行为实施者是借用他人名义,那么法律行为不能在名义载体与相对人之间成立。因为,一方面名义载体本身没有作出缔结该法律行为的意思表示,另一方面相对人并无值得保护的信赖,无论是意思自治原则还是信赖保护原则都不能给名义载体与相对人之间的法律行为提供支撑。在此种情形中,也不应该认定法律行为在行为实施者与相对人之间成立,因为相对人事后已经明确表示不愿意与行为实施者缔结法律行为,除非行为实施者能证明相对人当初其实不在乎与何人交易,从而可以将其意思表示解释为指向行为实施者,但这种举证非常困难。

2. 相对人不在乎与何人缔结法律行为

有时,相对人未必只愿意与名义载体缔结法律行为。如果名义载体并不具备某种特殊的身份或资质,行为实施者借用其名义的目的只是为了隐藏自己的真实身份,那么,相对人很可能根本就不在乎究竟与名义载体还是与行为实施者缔结法律行为。此时,原则上应该将行为实施者认定为法律行为主体,即便名义载体事后表示愿意承受该法律行为,因为在行为实施的当时,相对人具有与行为实施者缔结法律行为的意愿,其意思表示与行为实施者的意思表示已经达成一致,法律行为成立并生效。名义载体事后的意愿无法改变之,除非相对人事后明确表示他只愿意与名义载体缔结法律行为,这种表示足以推翻关于他当初不在乎与何人缔结法律行为的推定。

(三)冒名行为的效果

在“冒名行为案”中,一般来说,名义载体不知道行为实施者在使用其名义。因此,关于法律行为的效果,通常只需考察相对人的意愿、名义载体事后的意愿以及相对人是否善意这三个因素。

1. 相对人只愿意与名义载体缔结法律行为

如果相对人只愿意与名义载体缔结法律行为,而名义载体事后对该法律行为进行追认,那么,应当认定该法律行为在名义载体与相对人之间成立并生效。这种情况并不多见,只有当名义载体发现该法律行为能给其带来某种利益时,他才可能予以追认。在名义载体追认之前,相对人也应该享有意思表示的撤销权。

在多数情况下,名义载体事后不会追认法律行为。此时,应当区分两种情况:

其一,相对人是善意的,也就是说他对于此项名实不符的法律行为的发生是没有过错的,那么法律行为在名义载体与相对人之间成立并生效。相对人究竟是否善意,应该由相对人负举证责任,因为如果由名义载体负举证责任,就等于推定相对人是善意的,即推定法律行为可以在名义被冒用者与相对人之间成立并生效,这对于名义被冒用者来说是不公平的。相对人需要提出证据证明在交易的当时他客观上有充分理由相信行为实施者就是名义载体本人。所谓的“充分理由”,一般是指名义载体的某种表征其身份的凭证被他人获取,依据该凭证足以断定行为实施者就是名义载体。比如,在前述“温泉洗浴中心手牌消费案”中,手牌就是这样的凭证,依据那个特殊经营场所的惯例,消费过程认牌不认人,凭手牌即可确定交易当事人。再比如,甲的银行卡及密码被乙获取,乙冒用该卡进行转账或消费,该银行卡及密码就是足以确定行为人身份的凭证,作为相对人的金融机构和经营者是善意的。身份证、房产证并不必然具备这种意义上的身份表征力,甲持有乙的身份证与房产证,冒用乙的名义将乙的房屋转让或抵押给丙,丙当时有机会审核身份证上的照片与甲是否为同一个人,而他未经审核即与甲交易,主观上非属善意。如果甲以张冠李戴的方式伪造了一张乙的身份证,证上的照片是甲自己,甲持这张高仿真的假身份证以及乙的房产证与丙订立房屋买卖合同,并到房地产登记部门办理了过户登记手续,那么丙应该认定为善意。此时,高仿真的假身份证加上真实的房产证反而具有更强的身份表征力。甲冒用乙的名义实施的房屋处分行为应当在乙与丙之间发生效力,丙取得房屋所有权属于依有效的处分行为(所有权人乙是作为法律行为的处分行为之主体)取得,而不是无权处分情形中的善意取得。

其二,相对人只愿意与名义载体缔结法律行为,但相对人不是善意的,那么该法律行为不能拘束名义载体,应该判定该法律行为不成立。以冒用他人名义的方式实施假按揭通常属于这种情形。开发商利用所掌握的名义载体的某些材料,甚至伪造这些材料并且伪造名义载体的签名与银行订立借款合同,银行本来应当严格审查、核对借款人的身份,但却未尽此项注意义务,其存在过错,无权要求名义载体偿还贷款。有学者认为在此种情形中,借款合同属于无效合同。这种观点不够准确。伪造签名的假按揭借款合同应该是“不成立”而不是“无效”,因为就双方法律行为而言,其成立要求适格的双方当事人达成意思表示一致,开发商伪造他人签名与银行订立合同,只有银行这方当事人有意思表示,作为“另一方当事人”的名义载体本身并未作出意思表示,也没有别人作出可归属于他的意思表示,所以不具备合同成立要件。合同既然不成立,也就无所谓有效无效了。

2. 相对人不在乎与何人缔结法律行为

如果相对人不在乎与何人缔结法律行为,那么法律行为应当在行为实施者与相对人之间成立并生效。因为相对人当时作出了可以解释为指向行为实施者的意思表示,而行为实施者也作出了相应的意思表示,双方的意思表示已经达成一致。如果行为实施者主张其当时系真意保留,并未打算让自己受该法律行为拘束,该法律行为的效力也不受影响,除非相对人当时明知行为实施者在冒用他人名义而仍然与之交易。在某些特殊情形中,相对人甚至更愿意与行为实施者缔结法律行为,因为在面对面接触过程中,他认可了后者的资信或其他属性。此时,法律行为更应该在行为实施者与相对人之间成立并生效,当然,前提是该法律行为符合其他成立或生效要件。

四、我国未来民法典应否专门规定使用他人名义实施法律行为

使用他人名义实施法律行为的现象尽管自古有之,但民法学者对其进行专门研究则是比较晚近的事情。因此,各国民法一般都没有对该问题作专门规定。我国未来民法典是否应当专门设置相应的规则?笔者认为关键是看其他规则能否妥善地解决这类问题,尤其是可否通过类推适用无权代理的规则来解决此问题。在解释论层面上,可否类推适用主要取决于待判案件事实与法律上明确规定的案件事实在评价具有重要性的要素上是否具有共同点。但在立法论层面上,探讨究竟是对某类行为作专门规定还是将其留给法律解释者借助于类推方法予以裁决,更需要考察的是:此类行为依据法价值考量应当发生的效果与法律对另一类行为明确规定的效果相比较,究竟存在多大的差别?如果二者差别较大,则表明类推适用不能妥善地解决此类行为产生的问题,在立法上有必要对其作专门规定。为此,以下将对使用他人名义实施法律行为与无权代理的效果归属进行比较。

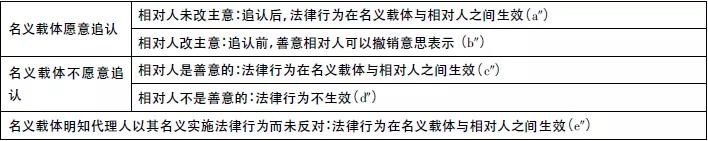

在我国民法中,无权代理的效果是:其一,如果被代理人予以追认,则法律行为在被代理人与相对人之间发生效力。其二,在法律行为被追认之前,善意相对人有权撤销法律行为。其三,如果被代理人不追认,但相对人有理由相信代理人具备代理权,即相对人有合理的信赖,则法律行为构成表见代理,在被代理人与相对人之间发生效力。其四,如果被代理人不追认,而又不构成表见代理,法律行为对被代理人不生效力,由代理人承担责任。至于代理人承担的是什么性质的责任,我国民法规定得并不明确(《合同法》第48条第1款和《民法通则》第66条第1款)。民法学者对此见解不一。有学者认为,此处所谓的“承担责任”,是指由无权代理人自己作为当事人履行法律行为所产生的义务,或者不能履行时对不知情的相对人承担损害赔偿责任,无权代理人承担上述责任不以其有故意或过失为要件。另有学者认为,无权代理人承担的责任是缔约过失责任,不承受法律行为产生的义务,只需赔偿相对人的信赖利益损失。第一种观点显然受到了德国民法与日本民法的影响。《德国民法典》第179条与《日本民法典》第117条关于无权代理人在代理行为未被追认时的责任大体上就是这么规定的。不过应当注意的是,德国与日本民法上的狭义无权代理比我国民法上的狭义无权代理的范围要大一些,因为日本民法上的表见代理以及德国民法上的代理权之权利表象责任(类似于我国民法理论中的表见代理)在适用范围上比我国民法上的表见代理要窄一些。《日本民法典》第109、110、112条规定的表见代理仅适用于被代理人曾对第三人表示授权给某人但实际上代理权并未被有效授予、越权代理以及代理权消灭后的代理行为这三种情形,《德国民法典》第170-173条之规定仅涉及授予代理权的权利表象以及代理权继续存在的权利表象,如果存在这样的表象,代理行为对被代理人发生效力。而在我国民法中,表见代理适用于没有代理权而实施代理行为、越权代理、代理权消灭后的代理行为,其中第一种情形不以被代理人有授权表示为前提,即便被代理人从未有授权表示,但代理人持有某些凭证(如合同专用章、个人身份证及存折密码等)足以让相对人相信及有代理权,也能发生表见代理。这意味着,在德国与日本民法中,表见代理制度对相对人的保护力度不如我国民法,相对人主张由被代理人承受代理行为的法律效果的机会更少一些,为了给善意相对人提供更为充分的保护,只能在不适用表见代理的情况下让无权代理人承受代理行为的法律效果。由此可见,德国与日本民法关于无权代理人责任的规定有其特定的制度背景,我们在继受其法律规则时不应该脱离这个制度背景。就狭义无权代理而言,代理人并无为自己缔结法律行为的意思表示,相对人的意思表示是指向被代理人的,代理人与相对人之间并无意思表示的一致,二者之间不应该成立法律行为,强令代理人承受法律行为的效果不符合意思自治原则,同时也违背法律行为的基本原理。据此,笔者认为,应该把我国民法上的无权代理人责任解释为缔约过失责任,我国未来民法典应当对此进行更为明确的规定,以免在解释论层面上产生不必要的争议。其五,按照《民法通则》第66条第1款第3句的规定,被代理人明知无权代理人以其名义实施法律行为而不表示反对,视为同意,由其承受法律行为的效果。此即所谓的“容忍代理”。

使用未特定化的他人名义实施法律行为与无权代理几乎毫无相似之处,其名义载体并非现实存在的特定人,所以法律行为效果不可能归属于名义载体,只能归属于行为实施者,而无权代理行为中的被代理人则是现实存在的特定人,法律行为效果有可能归属于被代理人。因此,对于使用未特定化的他人名义实施法律行为不可能类推适用无权代理的法律规则。

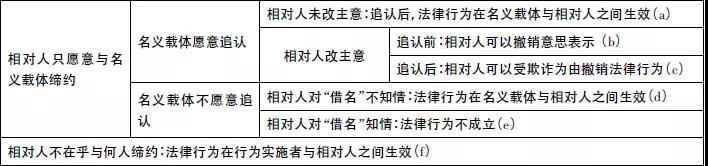

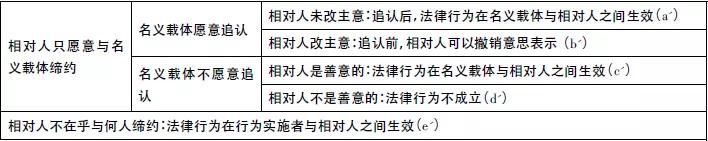

借名行为、冒名行为与无权代理的效果归属究竟有多大的相似性,可以借助于图表予以揭示。

表1: 借名行为的效果

表2: 冒名行为的效果

表3: 无权代理的效果

借名行为与无权代理的效果归属之比较:a等于a";b与b"相近但有所区别,后者仅适用于善意相对人,而前者对相对人的主观状态没有要求;c在表3中没有对应项;d与c"有所不同,前者只要求相对人是“不知情的”,而后者要求相对人是“不知且不应知的”;e与d"也有区别,前者要求相对人是“知情的”,而后者要求相对人是“明知或者应知的”;f在表3中没有对应项。借名行为与容忍代理在表现形态上有相似之处,但在法律效果上不尽相同:容忍代理的法律行为效果一律由名义载体承受,而借名行为的效果归属更具多样性。显然,借名行为与无权代理的效果归属差别很大,只在少数情形中二者才有共性。

冒名行为与无权代理的效果归属之比较:a’等于a";b’与b"相近但有所区别,后者仅适用于善意相对人,而前者对相对人的主观状态没有要求;c’等于c";d'等于d";e'在表3中没有对应项。相较之下,两种行为的效果归属共性比较多,民法上若无关于冒名行为的专门规定,在很多情形中可以类推适用无权代理之法律规则。

不过,从总体上看,使用他人名义实施法律行为的效果归属与无权代理的效果归属差别较大,有不少问题很难甚至根本无法通过类推适用无权代理规则加以妥善解决。这表明,我国未来民法典还是有必要对使用他人名义实施法律行为作相应规定。可以在总则编“民事法律行为”这一章下设一节“民事法律行为的效果归属”,主要规定代理,同时对使用他人名义实施法律行为的效果归属进行规定。其中,对于借名行为可作如下规定:“(第1款)借用他人名义实施法律行为,名义被借用者追认的,该法律行为对其发生效力。相对人可以催告名义被借用者在一个月内予以追认,名义被借用者未作表示的,视为拒绝追认。在该法律行为被追认前,相对人有权以通知的方式撤销之。(第2款)名义被借用者不追认,但相对人不知道行为实施者系借用他人名义的,该法律行为亦对名义被借用者发生效力;相对人明知行为实施者系借用他人名义的,该法律行为不成立。(第3款)依据相关情事可以断定相对人并非只愿意与名义被借用者缔结法律行为,该法律行为在行为实施者与相对人之间发生效力”。对于冒名行为可以作如下规定:“冒用他人名义实施法律行为,准用本法关于无权代理之规定,但依据相关情事可以断定相对人并非只愿意与名义被借用者缔结法律行为的,该法律行为在行为实施者与相对人之间发生效力。”对于使用未特定化的他人名义实施法律行为可以规定如下:“使用虚构或大众化的姓名或名称实施的法律行为在行为实施者与相对人之间发生效力。”

本刊已发相关主题的文章还有:

1. 张家勇: 《论无权代理人赔偿责任的双重结构》(2019年第3期);

2. 冉克平: 《论冒名处分不动产的私法效果》(2015年第1期);

3. 董惠江: 《票据表见代理适用及类推适用的边界》(2007年第5期);

等等。

附:《中国法学》10年TOP100(2010-2020)排名